Недавно в редакцию пришла пожилая женщина и сказала: «Я всегда читаю вашу газету, каждую среду покупаю ее в киоске. Вы рассказываете о разных людях. Хочу, чтобы вы написали о моей жизни, о том, что я в ней видела. Ведь мне уже 85 лет… Хочу, чтобы молодые люди узнали о том, какая жизнь была прежде. И чтобы обо мне осталась память…». Так завязалось наше знакомство с бобруйчанкой Зоей Фоминичной Андрейчиковой, в прошлом педагогом-филологом, автором многочисленных поэм и стихов и просто интересным человеком и собеседником.

Как пылала деревня

Родилась Зоя Фоминична 10 октября 1931 года в деревне Дорки Журавичского района (ныне территория Быховского района). В 30‑е годы в Дорках всего насчитывалось с десяток хат. В 1941‑м все они сгорели… К началу войны в семье Великсоновых (девичья фамилия Зои Фоминичны) было пятеро детей. Отец ушел на фронт, попал в плен. Когда после войны он вернулся домой, родился младший сын Толя.

Первые воспоминания Зои о войне — немцы, которые приезжали в деревню требовать яйца и кур. А потом был блиндаж, в котором семья укрывалась от пуль и осколков во время боев возле Дорок. Пыль стояла столбом. Рядом с деревней по дороге шли немецкие танки. Было очень страшно. Дедушка Зои тогда принял решение, что нужно всем уходить из Дорок в соседнюю деревню Заболотное. Несколько позже из Заболотного они все с ужасом смотрели, как горят родные Дорки. Оказывается, когда немцы на машине приехали в Дорки, кто-то из одной хаты выстрелил, убил немца. Немецкая машина сразу развернулась и уехала. Вместо нее приехала другая, в ней было много фашистов, которые подожгли деревню. Благо, многие местные, которые прятались за деревней в вырытых блиндажах, смогли спастись, но многие и погибли…

Навсегда запомнила Зоя Фоминична тяжелые военные годы: кровь, смерть, пожары, голод… Уже после освобождения ее деревни в трех километрах от Дорок проходила линия фронта. Бои шли в соседнем Сельце, оттуда привозили раненых в медсанбат, который размещался в Дорках. Кого-то из солдат удавалось в санбат привезти живыми, а кого-то доставляли уже мертвыми. Помнит Зоя Фоминична, как неживых рядом с санбатом клали в ряд и накрывали плащ-палатками. А бабушка по маме Ирина Ивановна проводила на фронт троих сыновей, она думала, что может найти кого-то из своих мальчиков среди раненых или убитых. Каждый день брала внучку Зою и отправлялась искать сыновей. С внучкой они поднимали плащ-палатки и заглядывали каждому в лицо…

У местной детворы в то время были военные развлечения. Солдаты катали девчонок и мальчишек на танках, учили стрелять.

Пропущенные глаголы

— Мой будущий муж Федор Тимофеевич, 1932 года рождения, во время одного из боев рядом с Дорками был ранен в ногу, долго потом хромал, а его еще дети дразнили за хромоту, и мне вместе с ним попадало от сверстников, — с улыбкой вспоминает Зоя Фоминична.

А все дело в том, что когда Федору Андрейчикову и Зое Великсоновой было еще по три-четыре годика, они часто вместе приходили на ферму. Отец Зои заведовал фермой, а мама Федора была дояркой. В шутку они условились детей поженить. Будущая свекровь всегда звала Зою своей невесточкой. А вся окрестная детвора дразнила очень юную парочку женихом и невестой. А потом Зое и Федору пришлось сесть за одну парту в первом классе. Как говорится, роман имел продолжение. Одноклассники дразнили хромого «жениха», доставалось и его «невесте». Как рассказывает Зоя Фоминична, своего суженого она тогда возненавидела, даже бивала порой. А он в ответ ни слова не говорил, только старался уклониться от ударов. Так продолжалось в первом, втором и третьем классах. А четвертого класса в войну уже и не было.

Семья Великсоновых, 1939 год. Зоя – в верхнем ряду в центре

Вместо учебы в то время Зоя пасла лошадей. С лошадьми управлялась лучше всех деревенских мальчишек. Все называли ее тогда не Зоей, а Зарянкой: мол, рано встает, с первыми лучами солнца.

После войны все ровесники Зои, перешагнув через четвертый класс, отправились в пятый. Да и в пятом учились лишь несколько месяцев.

— Так глаголы и существительные прошли мимо меня, — рассказывает Зоя Фоминична. — Как я при таком филологическом старте стала учителем русского языка? Все просто: работала над собой, хотела учиться.

После школы Зоя поступила в культпросветучилище, но потом его бросила и пошла учиться в Могилевский пединститут, получила диплом преподавателя русского языка и литературы. После окончания института получила распределение в деревню Поляниновичи Журавичского района.

— Меня, хоть и молодую, тогда в деревне все очень уважали. Я была первой и единственной женщиной с высшим образованием на всей территории сельсовета.

Судьба распорядилась так, что Зоя Фоминична вышла замуж за своего детского «жениха». Он к тому времени окончил военное летное училище. И молодого штурмана послали служить в Сибирь, затем на Дальний Восток. Зоя Фоминична работала библиотекарем в войсковой части. В семье Андрейчиковых родились две дочери.

Бои на Даманском

Помнит Зоя Фоминична и события, связанные с советско-китайским пограничным конфликтом на острове Даманский весной 1969 года. От Завитинска, где размещалась летная воинская часть, лишь 60 километров до китайской границы. В Завитинске гарнизон был небольшим. Когда начались советско-китайские события, часть была приведена в боевую готовность. Женщины из расположения уехали — все, кроме Зои Фоминичны с младшей дочуркой: у библиотекаря Андрейчиковой возникли сложности с передачей библиотеки, и она не успела выехать. Благо, старшая дочка к тому времени была уже в Бобруйске, училась в медучилище.

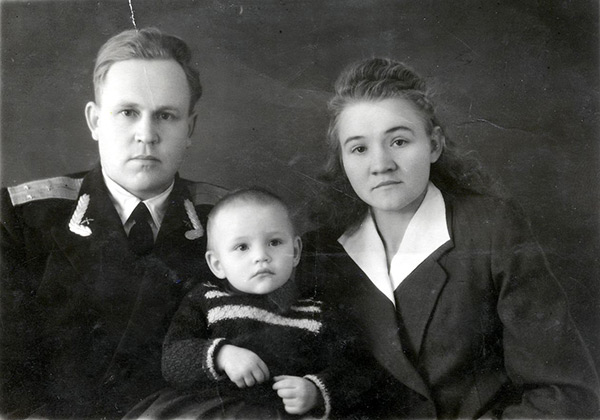

Семья Андрейчиковых в гарнизоне Белая Иркутской области, 1959 год

Мужчины, вернувшиеся в гарнизон, позже рассказывали подробности тех событий. Когда вооруженные китайцы пошли напролом, командиру погранотряда пришлось самостоятельно принимать решение открыть огонь. Он много раз связывался с Москвой, но приказа так и не получил. А китайские военнослужащие вели себя на границе и до этого совсем неподобающе. Плевали на пограничников, крыли их по-русски матом, а советские парни ничего не могли сделать в ответ. Не имели права даже оттолкнуть китайских забияк, ведь тогда была дружба с великим Мао Цзэдуном, нельзя было ввязываться в конфликты…

Командир пограничников на свой страх и риск дал команду открыть огонь по рвущимся на советскую территорию китайцам. После тех событий у него было много неприятностей: его сначала посчитали виновным в разжигании конфликта, потом через три-четыре месяца оправдали и присвоили звание Героя Советского Союза.

В самые страшные дни Зоя Фоминична даже ночевала с маленькой дочкой в казарме с солдатами. А позже ей довелось побывать на той территории, где шли самые жаркие бои. Ей дали санаторную путевку в Шмаковку, расположенную на самой границе. Там Зоя Фоминична побывала на кладбище, где похоронены советские пограничники, погибшие во время конфликта.

Время для мечтаний и стихов

Муж был списан на наземную работу. Во время службы он серьезно облучился, но его диагноз — лимфолейкоз — проявился уже после перевода в Бобруйск. Какое-то время он служил в авиагородке, потом демобилизовался, долго болел. В 2015 году Зоя Фоминична осталась вдовой.

— Вот уже четыре десятка лет я живу в Бобруйске, — итожит наша собеседница. — Этот город стал родиной моих внуков Жени и Максима. Я ни на что в своей жизни не жалуюсь. Но иногда жалею о том, что жизнь кардинально меняет людей. В моей молодости в гарнизонах все дружили, помогали друг другу, отмечали вместе праздники, не глядя на звезды на погонах. А теперь все зашились по своим квартирам.

Сегодня у пенсионерки есть свободное время, чтобы мечтать и сочинять стихи. Это строки о Бобруйске и авиагородке, с которым связала ее жизнь:

На аэродроме авиаполк стоял,

Геройским каждый был полет.

В честь героев‑летчиков

На Ковзана воздвигли самолет.

Как призналась Зоя Фоминична, в ее жизни все переплетается. В Бобруйске есть микрорайон Даманский, название которого ей напоминает о многом. А когда в августе открывали памятник авиаторам, она не могла сдержать слез. Стояла и слушала песни своей молодости. А перед глазами пробегала вся жизнь…

Галина ЧИРУК

Фото Виктора ШЕЙКИНА и из семейного архива Андрейчиковых