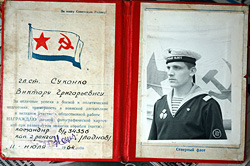

Северный полюс, «верхушка» планеты… Одна из самых неприспособленных для жизни человека точка на карте долгие годы является пунктом притяжения для героев-одиночек и «команд», выступающих под знаменами разных государств. Покорение полюса – подвиг, статусу которого трудно найти достойное сравнение. Упрямцы с железной волей шли туда на лыжах, на санях, приземлялись на самолетах, прыгали с парашютом, плыли на ледоколах и на подводных лодках под толщей арктических льдов. Участником одного из таких походов – плавания на атомной подлодке «Советский комсомолец», совершившей всплытие на Северном полюсе – был и наш земляк Виктор Григорьевич СУКОНКО.

Северный полюс, «верхушка» планеты… Одна из самых неприспособленных для жизни человека точка на карте долгие годы является пунктом притяжения для героев-одиночек и «команд», выступающих под знаменами разных государств. Покорение полюса – подвиг, статусу которого трудно найти достойное сравнение. Упрямцы с железной волей шли туда на лыжах, на санях, приземлялись на самолетах, прыгали с парашютом, плыли на ледоколах и на подводных лодках под толщей арктических льдов. Участником одного из таких походов – плавания на атомной подлодке «Советский комсомолец», совершившей всплытие на Северном полюсе – был и наш земляк Виктор Григорьевич СУКОНКО.

Необходимое предисловие

Перед беседой с Виктором Григорьевичем проведем небольшой, но важный «консультарий». Естественно, в советское время информация о северных походах наших подводников в масс-медиа не отражалась: военная тайна. Да и сейчас сведения о них отрывочны и порой противоречивы. В частности, аналитики регулярно путаются в названиях. Лодку, совершившую всплытие на Северном полюсе, именуют то «Ленинским комсомолом», то «Советским комсомольцем». Возможно, главной причиной такой путаницы является то, что в те времена подлодки не носили таких «развернутых» названий, а именовались лишь буквенно-цифровыми кодами (названия они обретали позже). Во-вторых, сейчас доподлинно известно, что и советская лодка «Ленинский комсомол» в 1962 году, и американская подлодка «Skate» в 1958-м не совершили всплытие в точности на полюсе – просто в состязании двух систем очень уж важен был факт первенства. Указанные корабли поднимались на поверхность «в районе полюса» (во всяком случае, именно так именуется всплытие «Ленинского комсомольца» в официальных документах ВМФ). Первой же лодкой, совершившей подъем на поверхность непосредственно в точке полюса, стал в 1963 году «Советский комсомолец».

Перед беседой с Виктором Григорьевичем проведем небольшой, но важный «консультарий». Естественно, в советское время информация о северных походах наших подводников в масс-медиа не отражалась: военная тайна. Да и сейчас сведения о них отрывочны и порой противоречивы. В частности, аналитики регулярно путаются в названиях. Лодку, совершившую всплытие на Северном полюсе, именуют то «Ленинским комсомолом», то «Советским комсомольцем». Возможно, главной причиной такой путаницы является то, что в те времена подлодки не носили таких «развернутых» названий, а именовались лишь буквенно-цифровыми кодами (названия они обретали позже). Во-вторых, сейчас доподлинно известно, что и советская лодка «Ленинский комсомол» в 1962 году, и американская подлодка «Skate» в 1958-м не совершили всплытие в точности на полюсе – просто в состязании двух систем очень уж важен был факт первенства. Указанные корабли поднимались на поверхность «в районе полюса» (во всяком случае, именно так именуется всплытие «Ленинского комсомольца» в официальных документах ВМФ). Первой же лодкой, совершившей подъем на поверхность непосредственно в точке полюса, стал в 1963 году «Советский комсомолец».

Вместо небес – море

– Родился я в Кировском районе, в деревне Добасна. Детство и юность были самыми что ни на есть обыкновенными, как у любого сельского мальчишки. Окончил Жиличскую школу и, как положено, стал готовиться к службе в армии. По результатам комиссии должен был отправиться в летное училище, но сам отказался от такого варианта. Поэтому и стал моряком-подводником…

Служба моя началась в Северодвинске, на огромном заводе, позже ставшем центром атомного кораблестроения. Там прошли подготовку в учебном отряде. Затем – несколько месяцев практики и отправка на новый этап подготовки в Обнинск, в институт ядерной физики. Когда наша БЧ-5 вновь вернулась в Северодвинск, мы еще успели поучаствовать в последнем этапе строительства лодки, на которой нам в будущем предстояло плавать.

Хрущевская «колбаса»

– Освоение Северного морского пути в те времена имело важнейшее значение – и торговое, и военное. В стратегическом отношении зоной потенциальной опасности являлся регион Берингова пролива: от Чукотки до Аляски ведь буквально рукой подать. Поэтому вопрос переброски сил флота с базы в Североморске на Чукотку требовал скорейшего решения. Естественно, путь напрямую через Северный полюс – максимально короткий и, соответственно, самый быстрый: семь-восемь дней вместо полутора месяцев, которые занимает плавание по северным морям СССР.

За год до нас состоялся поход на полюс лодки «Ленинский комсомол». Лодке удалось совершить всплытие в районе полюса. По возвращении на базу экипаж встречала группа членов правительства во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Все участники похода получили правительственные награды и ценные подарки. Хрущеву даже устроили небольшую экскурсию по лодке, свои впечатления от нее он со свойственной ему прямотой выразил одной фразой: «Надо же, снаружи на колбасу похоже, а внутри столько приборов всяких – как вы только в них разбираетесь?»… Но, думается, формулировка «всплытие в районе полюса» наше правительство устроить не могла, поэтому уже через год состоялся наш поход, и главной его целью был выход на поверхность океана в точности на полюсе.

В режиме повышенной готовности

– Цель похода была доведена нам на уровне правительственного задания. Готовились к походу, разумеется, очень серьезно. Корпус лодки был дополнительно укреплен наваренными на него металлическими частями. Кроме этого, мы установили дополнительные навигационные приборы. Тут дело вот в чем: после прохождения 72-й параллели обычные приборы начинают давать сбои из-за близости магнитного полюса. Создает дополнительные сложности и более чем 20-метровая толща льда. А опасностей в пути таилось очень много. Даже приблизительной карты океанского дна на тот момент не существовало, отсюда и высокая вероятность столкновения с подводным рифом либо с огромным блуждающим айсбергом. Непростой был поход, что тут говорить. Правда, полярники с дрейфующих станций СП-10 и СП-13 должны были оказать нам помощь: опустить под лед «шумелки»-маячки. Ориентируясь на них, мы совершили два всплытия – одно возле полюса, второе непосредственно на нем.

Письма, не пришедшие домой

– Первое всплытие нам удалось неожиданно просто. Со вторым, «полюсным», было куда сложнее. Судите сами: длина корпуса лодки почти сто метров, и найти подходящее «окно» для нее в толще льда – задача не из легких. Но – нам все удалось…

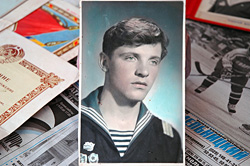

На полюсе мы пробыли не более часа. Впечатления? Ну, конечно же, были очень рады, гордились собой. Нам ведь и встречу организовали: к месту всплытия прибыли полярники с ближайшей станции. Радовались вместе, угостили друг друга шампанским. Оставили на полюсе знамя от ЦК комсомола, которое ранее вручили экипажу за отлично проведенные учебные стрельбы. Сфотографировались на фоне лодки, но, увы, снимков этих так никто и не увидел. По возвращении все отснятые пленки просматривали сотрудники КГБ, и кадры с лодкой печатать не разрешали: «Совершенно секретно». Некоторые ребята пытались этот запрет обойти: фотографии печатали втихушку и отправляли в письмах домой, причем бросали их в почтовый ящик в других городах. Но письма волшебным образом возвращались обратно…

Цена времени

– После прохождения полюса наш поход не заканчивался – нам предстояло еще выйти в район Берингова пролива. Этот участок также очень опасен: сам пролив мелкий, к тому же в акватории очень много льда, идущего с Северного Ледовитого океана, поэтому для сопровождения нашей лодки был выделен ледокол. Вскоре, правда, автономное плавание было продолжено. Мы обошли с севера американский континент, вышли в воды Атлантики, а затем вернулись на Камчатку. Весь поход продолжался около двух месяцев.

Встречали нас менее торжественно, чем экипаж «Ленинского комсомола»: Камчатка все-таки, от Москвы далековато, поэтому правительственная делегация на встречу не прибыла, был лишь оркестр и представители комсостава ВМФ. Но без наград не обошлось. Командиру корабля было присвоено звание Героя Советского Союза, офицеры получили ордена и медали. Меня наградили ценным подарком: корабельными часами. Да вон они висят над дверью. Время до сих пор по ним сверяю…

Андрей ЧИЖИК

Фото Федора ПРОКОПОВА и из архива Виктора Суконко