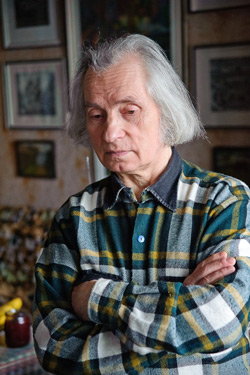

23 ноября в Выставочном зале откроется обширная экспозиция-реторспектива художника Семена Тихоновича Абрамова, посвященная 55-летию творческой деятельности. Накануне события корреспонденты «Коммерческого курьера» зашли в гости к художнику.

О конце света

У меня в мастерской более двух лет назад отключили свет. Под предлогом недоплаты за освещение в четыре миллиона. Я платил как частное лицо, по квартирным тарифам. В итоге разбирательств решили, что я должен платить по 40 тысяч за 100 киловатт, а граждане платили 17300. В итоге задолженность получилась 650 тысяч. Союз художников заплатил эти деньги. Претензий по задолженности нет – но света тоже нет. Опять надо идти, опять спрашивать. Гражданский кодекс запрещает отключать свет при задолженности. Нас, безработных членов СХБ, приравняли к индивидуальным предпринимателям и взимают коммунальные платежи за арендуемые под творческие мастерские помещения в тройном размере. Вот так терроризируют вполне заслуженного человека.

Ну где же логика? Нас в городе, творчески работающих для выставок, осталось пять человек. Остальные по 20 лет не участвуют ни в каких выставках. Так вы же оцените, мы же редкие кадры. Мы же бескорыстный народ. Мы умираем – после нас остаются сотни работ, они остаются людям.

…Днем работаю только. А если не успеешь что-то – то при свечах, то при фонаре.

Недоступное искусство

В Беларуси 90 процентов членов Союза художников 21 год живут без работы. У нас в Бобруйске, как и в областных центрах, были художественно-производственные мастерские, где состояли в штате, и там зарабатывали на хлеб. 17 лет назад мастерские ликвидировали из-за отсутствия работы. Если бы сейчас, допустим, нашлась бы работа, какой-то заказ – я не смог бы его реализовать, потому что нужна бухгалтерия, нужен безналичный расчет через банк. Художники лишены возможности работать с организациями. А граждане… Граждане не могут заказать в силу дороговизны искусства относительно нашей зарплаты. Иногда иду по улице, некоторые знают в лицо, останавливают. Просят написать портрет. Я говорю, сколько это будет стоить. И все! Люди сразу успокаиваются. На юбилейные выставки художники обычно берут свои работы из музеев, так как это одни из лучших работ.

О ценах и музеях

…Из Национального художественного музея непросто свою работу взять выставку – через Министерство культуры надо обращаться. Я организовал бы выставку и без них, но работы значительные, я их в Бобруйске никогда не показывал. Они в свое время на республиканской выставке были куплены и сразу попали в музей. Но у музеев своих денег нет. За них платит Министерство культуры. До обвала 2008 года государство оно отпускало только 70 миллионов рублей для закупки в музеи всей республики. И если скажем, одна работа – даже не живопись, а акварель, стоит три-три с половиной миллиона – то от силы 15 работ могут купить. Для всех музеев республики – это капля в море. И поэтому покупка произведения музеем для художника – это из разряда выигрыша в лотерею. Художественного рынка не было в СССР, нет его и сейчас.

Дилеры откровенно говорят – мы любим мертвых художников. Потому что на них сразу цены взлетают. И я уверен, что после смерти мои работы будут стоить сотни тысяч долларов точно.

«И с краю насыпана манная крупа…»

Передо мной в том же зале выставлялся художник из Минска, когда-то был хороший акварелист. А сейчас перешел на абстрактные фигуративные композиции из фанеры. Ну, например, где-то двух метров в диаметре кольцо на ножках стоит, и по периметру, с краю, насыпана манная крупа. Я считаю, что это шарлатанство обыкновенное.

А вот после меня в этом же зале выставлялся завкафедрой университета культуры. Весь зал заполнен абстрактными работами, по два метра, по три. Посмотреть – да, но мыслей никаких не дает. Мы, помнится, были в 1978 году с другими художниками во Франции, в Португалии, в гостиницах там жили. Все рекреации и коридоры были завешены абстрактными картинами. Это почти 40 лет назад…

Нельзя уйти в XIX век!

Я работаю над большим циклом о жизни Пушкина. Но художник не может целиком уйти в XIX век своим творчеством. Я жил в ХХ, живу в XXI веке, мне хочется отразить и наиболее интересные эпизоды из нашей жизни. Потому что как бы художник не забегал вперед и не возвращался назад, он все равно остается художником своего времени. А время наше очень интересное. И для художников, хотя художникам сейчас труднее, мы без работы.

Например, на выставке будет картина «Смутные 90-е годы ХХ века», посвященная распаду СССР. С танками, горящей мэрией. Я был в эти дни в Москве и все видел своими глазами.

Двойное имя

Во время крещения мне перепутали имя. На тот день, когда я родился, в святцах было два имени – Владимир и Александр. Я был девятый в семье. Отца расстреляли в 1939 году, и я оказался последним. Все мои старшие хотели назвать меня Александром. Крестили на дому, церковь большевики переделали под клуб. И старушка – она бывшая церковная служительница – открыла святцы на странице, где было одно мужское имя – Семен. И меня так покрестили. На другой день она пришла к родителям каяться – открыла не там. Но мать, будучи глубоко верующей, сказала, что перекрещивать нельзя. Остался Семеном. После гибели матери 17 августа 1944 года за старшую в семье осталась сестра Зоя, которая была старше меня на 11 лет. Она стала меня звать Александром.

Копиисты ткацкой фабрики

В Горьком я получил основное свое образование, окончил семь классов, там появилась у меня тяга к искусству. Знаете, привезли нас из Латвии, разместили в бараках, которые принадлежали ткацкой фабрике. Крысы одолевали, в одной комнате жили по двадцать человек. И что любопытно, после ужасов войны в людях проснулась жажда прекрасного. Появились самодеятельные художники. В нашем бараке мальчишки рисовали маслом, копировали картины, большие, до двух размеров – «Три богатыря», а один мой друг даже «Последний день Помпеи» Брюллова копировал. И я тоже начал срисовывать с открыток.

Почти что Пушкинский лицей

Пять лет я прожил в первом в СССР Горьковском специальном детском доме музыкально-художественного воспитания. Когда я поступил в Горьковское художественное училище, меня туда определили. Чем он замечательный? Пять дней в неделю воспитанники детдома могли посещать оперный театр им. А. С. Пушкина, филармонию, консерваторию и другие театры. Я жадно все это впитывал, по нескольку раз мы ходили на весь репертуар театра – «Евгении Онегина», «Пиковую даму», «Борис Годунов». Все пять лет воспитанники пели в восьмиголосом хоре. Каждый год давали отчетный концерт в оперном театре, полный зал собирался.

Поэтому у меня много работ музыкантов. Я единственный из белорусских художников «Песняров» написал, всех, первый золотой состав.

Наш детдом закрыли 29 декабря 2010 года. Журналисты его сравнивали с Пушкинским лицеем. Ни один из воспитанников не попал в тюрьму. Теперь это уже история. На выставке будет картина, посвященная этому Дому.

Парадный портрет

На одной из последних республиканских выставок показал портрет. И кроме моего, там не было ни одного портрета. На весь дворец, два этажа!

На выставке вы увидите много портретов моих сослуживцев по армии.

Писал Леонова, Яковлева и Быстрицкую. Они приезжали к нам на гастроли. Я позвонил Леонову в гостиницу, представился, я тогда был председателем областной организации Союза художников. Он говорит: «Пожалуйста». Профессиональному художнику нет разницы, что с натуры, что с фотографии писать, мы же объем чувствуем. Скульптору сложнее.

Я фотографирую его со всех сторон… Он: «Что ты меня одного снимаешь?» А рядом ходит Юрий Васильевич Яковлев. Я говорю: «Я только с вами договаривался, но если Юрий Васильевич не возражает…» А он: «Пожалуйста, пожалуйста». Причем он знал свои выгодные ракурсы. Есть два портрета, где он в три четверти, а другой в фас – вы оба увидите. На фоне поместил Старый Арбат, дом актера, в котором Яковлев жил. Позже я был в Москве, оформил фотографии в рамки, передал.

Про акционирование

У меня был сайт в Интернете, но им некому было заниматься. Сейчас у меня есть следующая идея. В Бобруйске будет показано 250 моих работ. Я собираюсь объявить интернет-подписку на каталог юбилейной выставки, тиражом, скажем, в 2000 экземпляров. Кого он заинтересует, тот сможет перечислить деньги на определенный счет. А когда наберется достаточное количество подписантов, каталог будет напечатан и разослан.

Сказано:

Конечно, мне любопытно, что написали в книге отзывов на моей выставке.

Еще в молодости я сознательно отказался от машины и дачи. Тем самым я сэкономил немного времени для живописи.

Чтобы стать художником, таланта не достаточно. Надо еще и характер иметь, целеустремленность.

13 лет заведовал Выставочным залом на общественных началах, по шесть часов проводил экскурсии. И еще хватало у меня времени заработать на жизнь – через производственные мастерские, и сделать что-то для выставки. Сейчас я с удивлением смотрю на прошедшие годы – как я все успевал?

У меня в биографии было два концлагеря, два детдома и раннее вдовство с двумя детьми. Вот такой я двоечник.

В детстве мечтал летчиком стать, потому что видел воздушные бои над нашей деревней. И конечно, мне тоже хотелось воевать.

Наша справка

Семен (Александр) Тихонович Абрамов родился 25 июня 1936 года в деревне Слобода Гагаринского района Смоленской области. Рано потерял обоих родителей. Конец войны застал Семена Абрамова и его сестер с братьями в Латвии, где бывшие узники концлагеря батрачили на латышей, до планируемого немцами 18 августа 1944 года последующей отправки в Германию. Семью Абрамовых сагитировали ехать в Горький – местной ткацкой фабрике требовалась рабочая сила. В 1957 году окончил Горьковское художественное училище. Участник художественных выставок с 1961 года. Преподавал рисование и черчение в средних школах г. Кызыла Тувинской АССР (1957-1958). Проходил в срочную службу в Бобруйском гарнизоне. Член союза художников СССР с 1970 года. Живет в Бобруйске. Дочь и сын пошли по стопам отца, внучка Лиза тоже получает художественное образование.

Работает в области станковой живописи, графики и монументального искусства.

Основные работы: циклы живописных картин «Столицы» и акварелей «Эхо войны», «Новый Бобруйск», «На страже мирного неба»; серия, посвященная 200-летию А. Пушкина; полотна «Утро на Капри», «Праздник труда на Енисее», «Осень в горах». Работы хранятся в 11 музеях России и Беларуси, а также в частных собраниях Америки, Англии, Австралии, Франции, Германии, Польши, Болгарии.

Анна Лапицкая

Фото Андрея Журавлёва

В Горьком я получил основное свое образование, окончил семь классов, там появилась у меня тяга к искусству. Знаете, привезли нас из Латвии, разместили в бараках, которые принадлежали ткацкой фабрике. Крысы одолевали, в одной комнате жили по двадцать человек. И что любопытно, после ужасов войны в людях проснулась жажда прекрасного. Появились самодеятельные художники. В нашем бараке мальчишки рисовали маслом, копировали картины, большие, до двух размеров – «Три богатыря», а один мой друг даже «Последний день Помпеи» Брюллова копировал. И я тоже начал срисовывать с открыток.